Filmer sur un rythme africain : Safi Faye, cinéaste griotte

Née en 1943 sur les terres sérères du Sénégal, Safi Faye est décédée au mois de février dernier. Dans cet hommage à celle décrite ici comme « la Cinéaste griotte », Chrystel Oloukoï, critique, programmateur de films, et doctorant.e à l’université d’Harvard, partage quelques réflexions sur la flamboyance de sa vie et de son œuvre, guidée par un désir ardent et radical de réaliser des films selon ses propres termes, à son propre rythme, en tant que femme noire africaine, et sérère.

« La saveur du mil que tu cultivais nous manquera », chantent les femmes à l’occasion de funérailles dans Fad’jal (1979), un film nommé d’après le nom du village familial de la cinéaste sénégalaise Safi Faye. Admis en sélection officielle à Cannes et récompensé au Festival du film de Carthage, Fad’jal est une ode à la vie de village, sous la forme de récits, chants et danses de pieds lourds de chagrin. Dans la cosmogonie sérère, on n’existe qu’à travers le soin et le travail des autres. Dans ces réseaux de dépendance radicale, la mémoire est incarnée dans l’intimité de langues, de corps laborieux et de ventres. C’est à travers le travail que l’on aime, que l’on nourrit et célèbre les vivants, les morts et le sol qui nous supporte tous. Fad’jal – « viens travailler » en wolof – un village sérère à 100 km au sud de Dakar, est le contexte privilégié de la plupart des films de Safi Faye, et c’est là que reposent ses cendres. « Fad’jal signifie travail. Tu travailles, tu es heureux. Tu ne travailles pas, tu es moqué », récitent les enfants dans le film, faisant écho au vieux conteur. À propos de ses films, Faye déclare : « Je ne travaille pas seule mais à travers et avec les autres». Quand j’ai appris sa mort le 22 février 2023, à la veille de l’ouverture de la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, cette phrase de deuil et de célébration est revenue me hanter. Safi, la saveur du mil que tu cultivais nous manquera.

Ses homologues les plus renommés ont privilégié la ville, dénigrant ce qu’ils nomment le « cinéma de calebasse » ou le « cinéma de village». Safi Faye seule, de manière singulière et subversive, s’est dédiée aux histoires rurales. « J’ai choisi le monde rural, parce que je suis paysanne. J’ai voulu mettre l’accent sur ce monde qui seul peut sauver l’Afrique. » Née en 1943 à Dakar, Faye n’est néanmoins pas une paysanne ordinaire. Fille du chef du village, issue donc de l’aristocratie sérère, elle a pu bénéficier d’une riche éducation à la tradition orale. Son statut social influe également sur les conditions matérielles de son travail de cinéaste et son accès privilégié à la communauté locale. « Vous allez vivre un moment chez moi », invite la voix-off épistolaire de Kaddu Beykat (1976), son lumineux premier long-métrage sur la monoculture de l’arachide. Cette posture naïve de l’informateur indigène est démentie par les sourires entendus, mi-amusés, mi-indulgents, qui fleurissent subrepticement sur les lèvres des acteurs non-professionnels, à l’insu des spectateurs en quête de vérité ethnographique. Les postures de camouflage abondent. Au début du film par exemple, quelqu'un marche en aveugle, buvant le contenu d’une large calebasse qui recouvre son visage.

Avant sa rencontre avec l’anthropologue et cinéaste blanc français, Jean Rouch, au Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966, Faye était enseignante. Elle a travaillé pendant six ans à l'École du Plateau, un établissement d’élite destiné aux enfants d’expatriés et de ministres locaux. Son évolution vers le cinéma commence en tant qu’actrice dans Petit à Petit (1970), le film comique d'ethnographie inversée de Rouch. En quelque sorte « naïf » et « bête » dans les termes de Safi Faye elle-même, le film suit un Nigérien qui voyage à Paris pour observer les mœurs et coutumes des Parisiens. L'influence de Rouch sur les acteurs et techniciens africains impliqués dans ses films est reconnaissable à l’usage du 16 mm – qui permet des équipes techniques plus légères, à l’emploi d’acteurs non professionnels, et au maniement du cinéma-vérité. Cependant, devenus réalisateurs à leur tour – à l’instar de Faye, Oumarou Ganda ou Moustapha Alassane – ils critiquent le paternalisme colonial de ses films. En 1971, Faye s’installe à Paris avec son époux et intègre la prestigieuse école de cinéma Louis Lumière (1972-1974) et complète une thèse de doctorat en anthropologie à la Sorbonne en 1979, Contribution à l’étude de la vie religieuse d’un village sérère (Fad’jal), Sénégal. À l’écrit comme à l’écran, la paysannerie sérère est son premier objet d’amour et d’étude.

Ouvert sur la mer et la terre, les villages des films de Safi – Fad’jal, mais aussi M’bissel et Léona – sont nichés dans des paysages forgés par le labeur. Kaddu Beykat (1976) –« paroles de paysans » en wolof – est dédié à son grand-père, mort avant qu’elle ne l’ait terminé, et reçoit de nombreux prix, notamment au FESPACO et au Festival de film de Berlin. Magnifiquement filmé en 16 mm noir et blanc, Kaddu Beykat célèbre la beauté ordinaire des géographies contrastées du delta du Sine Saloum, avec ses savannes semi-désertiques, ses bancs de sable au milieu d’eaux salines et puits de sable, ses mangroves, ainsi que ses eaux douces qui se raréfient. Avec une tonalité lyrique, Safi Faye documente les multiples talents des villageois, au-delà de la récolte d’arachide – la confection de paniers, le travail du bois, la récolte de sel, la pêche à la main, avec des lances en bois ou des filets, la récolte de millet ou riz, l'élevage de bétail et le commerce. Le labeur partagé prend sens dans les chants qui le ponctuent, à côté des rythmes réguliers de mains qui tapent, remuent, secouent, écrasent, rincent…

À l’instar d’autres héritages coloniaux, la monoculture se nourrit d’hyperspécialisation et de l’épuisement des ressources. Son spectre est partout, notamment dans les boîtes de conserve omniprésentes à l’écran. C’est un emblème des foyers ouest-africains. Mais de manière significative, au lieu d’abriter de la pâte d’arachide ou de la purée de tomate, ces boîtes apparaissent essentiellement utilisées à d’autres fins, pour jouer, laver, tirer l’eau du puits ou transporter et trier des produits. Dans une scène qui rappelle les enfants qui jouent à la guerre dans le film de Charles Burnett, Killer of Sheep (1978), les enfants de Kaddu Beykat imitent les confrontations brutales et parfois meurtrières entre les collecteurs de taxes et les villageois. En réponse à cette scène, et plus généralement sa dénonciation lucide des continuités extractives en période postcoloniale, Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal et poète de la Négritude, interdit le film dans le pays. Le cinéma politique de Safi Faye invite à penser l’universalité et des futurs révolutionnaires depuis les cosmologies subversives des paysans, plutôt que la figure plus classique d’un prolétariat urbain.

Cependant, les films de Safi Faye ne sont pas une simple insistance romantique dans un collectif paysan sans fractures. Dans des films comme le court-métrage Selbe (1983), Faye capture avec force les voix de femmes et leurs solidarités face à l’oppression patriarcale. Les femmes émergent comme figures de la continuité dans une situation d’exode rural. « Regarde-nous, on reste dans les bons comme dans les mauvais moments », s’exclame une des femmes de Selbe. Les hommes restants ne sont que l’ombre d’eux-mêmes, occupés à boire, regarder dans le vide et rester assis sur un banc toute la journée. Contrairement à l’accent mis sur le combat contre des forces externes dans d’autres films de Faye – la ville corruptrice, les trafiquants d’esclaves, les colons, les collecteurs de taxes, les politiciens postcoloniaux, les rois précoloniaux, les lotisseurs et autres légions de spoliateurs – la gangrène, ici, ne peut pas être facilement imputée à des corps étrangers. En effet, cette gangrène circule dans toutes les directions, dans la mesure où les oppressions basées sur le genre, l’âge ou la classe déstabilisent les signifiants établis. La courageuse Selbe travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de ses enfants, tandis que son mari absent épuise ses maigres ressources. La ville est à la fois le lieu dont il revient les mains vides, après des accès de dépense non productifs et excessifs, et le lieu où Selbe puise des ressources pour nourrir ses enfants, en dernier recours.

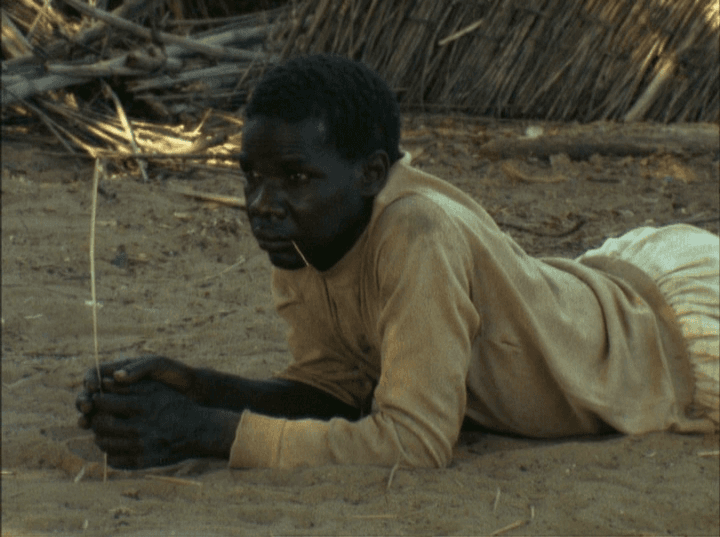

Faye cultive une esthétique de la lenteur, attentive au rythme incertain du quotidien, avec une narration errante, une caméra fixe et de longues séquences. La cadence tranquille des images à l’écran – qui ne doit pas être confondue avec le rythme souvent rapide de production de films aux budgets restreints – est un lieu commun des critiques sur le travail de Faye. « J’aime filmer sur un rythme africain», répond-elle. C’est un moyen de résistance temporelle qui met l’emphase sur la manière de dire le récit plutôt que sur le récit lui-même, comme produit fini ou commodité. La mémoire collective est façonnée par des actes d’interprétation et d’oubli, par des histoires réprimées, notamment celles de l’esclavage et de la colonisation, ainsi que des contributions effacées. Ainsi, les enfants de Fad’jal (1979), le second long-métrage de Safi Faye, sont surpris d’apprendre que le village a été fondé par une femme. Différentes formes de récits polyphoniques sont en constante tension, promouvant une éthique de l’écoute multiple. « Je vais flâner », déclare le vieux conteur avec nonchalance, interrompant son récit pour une promenade. Une femme enceinte fait le va-et-vient dans une chambre étroite, gémissant de douleur, accompagnée par des femmes plus âgées, assises dans un silence emprunt de sympathie, pressant parfois le bas de son dos pour soulager sa douleur. Ce n’est pas immédiatement clair pour le spectateur, mais c’est une scène d’accouchement. Outre la sphère publique masculine de la « palabre », un commentaire constant et subversif de femmes circule aussi dans les interstices du travail, une autre forme de récit à la marge. De multiples figures façonnent des manières d’être à l’écoute pour le spectateur – écoutant aux portes, reposées contre un arbre ou couchées au sol, faisant écho, amplifiant et transformant des fragments de récit comme un chœur improvisé. Si Safi Faye est une conteuse, c’est parce qu’elle est à l'écoute.

Réalisatrice griotte assumée, Faye souligne l’interdépendance des faits et de la fiction. En réinventant des mythes sérères pour le présent, elle répond au défi de « créer une nouvelle image». Fadj’al est un récit mythique sur la fondation du village, qui entremêle images intimes du quotidien au présent, avec des scènes historiques fictives du XVIe siècle. Un roi envieux ruine le village de Fad’jal simplement en étendant sa visite de manière indéfinie. « Tout ce qui brûle est à toi », disent les ancêtres au roi. Il incarne la dépense stérile, plutôt que régénératrice. Personne ne connaît la saveur du mil cultivé par le roi. De bien des façons, le roi parasite, avec son convoi d’esclaves, de bouffons et d’artisans est une métaphore pour l’avidité de l'État-nation postcolonial. Cette avidité est exemplifiée dans la loi de 1964 sur le domaine national qui exproprie les paysans pour le bénéfice des spéculateurs immobiliers et de l’industrie touristique. Dans un montage qui prend aux tripes, Faye représente les festivités en l’honneur du roi comme un paysage sonore incessant de rires sinistres au gré du rythme d’une scène de préparation de viandes, d’images morbides d’entrailles ouvertes et de chair crue infestée de mouches. Le film se termine sur une révolte naissante, les villageois retirant les bornes plantées par des lotisseurs qui étaient venus armés de règles en fer, de marteaux et piquets. Fad’jal illustre la manière dont le présent donne naissance aux passés et mythes dont il a besoin.

À propos de son dernier long-métrage, Mossane (1996), Safi Faye déclare : « Tout est un figment de mon imagination – mon imagination. Pourquoi vouloir que tous les films portent un message ou soient instructifs ? (...) J’ai créé ces cérémonies de toutes pièces et elles n’ont rien à voir avec mes études ethnologiques». Beauté ensorcelante, Mossane est décrite comme n’appartenant pas à ce monde, mais aux pangols, des génies ancestraux de la savane et des eaux du Mamangeth. Dans un récit de défiance adolescente mythique, Mossane fait face à ses parents et au village entier, refusant un mariage arrangé, avec pour seul soutien des enfants du village, sa meilleure amie Dibor, et une femme plus âgée qui plaide pour elle. Entrecoupant récit et séquences chantées au sujet de la capture imminente de Mossane par les pangols, le film est accompagné de la voix magnifique de la célèbre chanteuse sérère, Yandé Codou Sène, sur fond de kora et de percussions. L’équipe technique du film est essentiellement allemande, formée au fil des années que Faye a passées à vivre, réaliser des films et enseigner à Berlin. Le directeur de photographie Jürgen Jürges (Ali: Fear Eats the Soul, 1974, Fassbinder; Christiane F., 1981, Uli Edel; Faraway, So Close! 1993, Wim Wenders…), rend Mossane inoubliable par sa manière de sculpter la lumière et les tons de peau dans les scènes nocturnes. « Je voulais la fille la plus noire possible, noire jusqu’à être bleue », déclare Faye. Tout aussi frappante est la manière dont Faye fait le portrait d’une jeunesse rebelle, de la sexualité, et de l’intimité entre parents et enfants.

Fad’jal (1979) et Mossane (1996) offrent tous deux une vision non romancée et même parfois sinistre de l’art de la narration, ainsi que des silences, dépossessions et violences qui font le fil des récits, écrits comme oraux. Ruinés par la présence du roi, les villageois de Fad’jal (1979) s'enfuient pour éviter de grossir les rangs des bouffons et griots du roi. Dans Mossane, la figure de l’enfant qui mendie hante le film. Structurellement placée au début, milieu et à la fin du film, cette figure fonctionne comme un parallèle troublant. Si la beauté de Mossane n’est pas de ce monde, l’enfant mendiant représente une autre forme d’extériorité au monde, une figure sans attaches, qui est la seule capable de voir les pangols. La destinée tragique de Mossane est immortalisée dans des chants populaires. Mais quand l’enfant mendiant meurt, qui chante sa mémoire ? Qui se souvient même du lignage de noms dont cet enfant orphelin descend ?

Safi Faye n’est pas la mère du cinéma africain, n’en déplaise à ceux qui ne peuvent envisager d’histoires du cinéma africain sans l’illusion des « premiers » ou « premières » et sans métaphores familiales paternalistes. Première femme africaine à faire un film, première femme africaine née en Afrique à faire un film, première femme africaine noire née en Afrique à faire un film, première femme africaine noire née en Afrique à faire un film qui est un long-métrage, première femme africaine noire née en Afrique à faire un film qui est un long-métrage distribué commercialement. La prolifération intenable d’amendements se poursuit dans les histoires des cinémas marginalisés, écrits au rythme de cycles d’effacement, de pertes et de « redécouvertes » commercialisables. Faye compte comme contemporaines, au minimum, la réalisatrice camerounaise Thérèse Sita-Bella (Tam Tam à Paris, 1963) et la réalisatrice antillaise Sarah Maldoror (Monangambee, 1968; Sambizanga 1972…) Et pourtant, le statut de « première » hante son héritage, au point de distraire et d’empêcher tout engagement avec la complexité de ses films. C’est devenu une manière de mentionner son travail de manière symbolique, et de s’en débarrasser dans le même temps. Point d’entrée et de sortie. En effet, la tragédie des « premières » c’est que certaines formes de monumentalisation ne sont qu’un art de la taxidermie, un art de créer des curiosités. Faye elle-même s’est attachée à ce statut de toutes ses forces, consciente de la valeur qu’il offrait dans une industrie du cinéma hostile.

Son travail a certainement reçu moins d’attention que celui de ses pairs. Mais au lieu de regretter qu’elle n’ait pas été suffisamment appréciée en tant que cinéaste, parce qu’Africaine, parce que noire, parce que femme, je suis tentée de questionner ce qui résiste à l’assimilation dans son travail. Une réponse possible est l'insistance rurale avec laquelle j’ai débuté cet essai. Une autre, est la manière dont, parce qu’elle refusait d’être le captif maternel de quiconque, elle était souvent décrite de manière plus ou moins subtile, comme une femme « difficile ». Au mieux, admirable, mais à distance, au pire, trop sûre d’elle-même. Ce qui pouvait passer pour de l’assurance chez les autres, était décrit comme « l’arrogance» d’une personne « forte d’esprit », qui « ne mâche pas ses mots». La franchise mercenaire avec laquelle elle divulguait les aspects financiers de la production de ses films – coûts, avances et dettes – était peu commune pour l’époque. La retenue exigée des mères, mais pas des pères, ne pouvait pas lui être imposée. En effet, son seul mot d’ordre aux futures générations, et à elle-même était de toujours « oser! ». De manière assez significative, elle n’a pas vraiment de descendance, disciples ou d’école de cinéma formée en son nom dans le paysage filmique africain. Elle ne s’occupait pas de cultiver les relations inégales de patronage et dépendance qui favorisent la production de telles lignées. Au lieu de cela, elle partageait un sentiment de confiance. La confiance de se tenir debout, la confiance de parler en sa voix propre. Faye est donc une figure assez singulière, plus préoccupée d’obtenir son dû en pièces clinquantes, que par des titres de parenté fictifs et symboliques. Ce genre de conversations paraissent trop terre à terre pour l’industrie du cinéma. Safi Faye mettait un point d’honneur à mettre en avant les conditions matérielles de son travail, avant même que cela soit reconnu comme un acte politique en tant que tel.

Je suis toujours surprise de la manière dont les crédits de Mossane (1996) mettent en avant non seulement l’équipe technique du film, mais aussi les autres catégories de travailleurs qui l’ont rendu possible : les cuisiniers, les cantiniers et les chauffeurs. La postproduction et la sortie de Mossane, un film d’un budget de 8 millions de francs, a été différée pendant six longues années de bataille judiciaire avec un producteur français qui en avait acquis les droits, à l’insu de Faye. « J’ai dû beaucoup me battre pour sauver mon dernier film, Mossane, et maintenant je n’ai plus d’idées. J’ai peur de faire des films à nouveau.» Cette peur, dont les contours se font plus précis dans d’autres interviews de Safi Faye, est liée à sa fille, Zeiba. Née l’année de la sortie du premier long-métrage de Faye, Kaddu Beykat (1976), filmée dans le court-métrage 3 ans 5 mois (1983), voix off d’un autre court-métrage, Tesito (1989), et source d’inspiration pour la belle Mossane (1996) Zeiba était centrale dans la vision cinématographique de Safi Faye. Le titre de « mère du cinéma africain » n’est pas juste une distraction, il occulte aussi que Safi Faye était, de fait, la mère d’un enfant de chair et d’os, dont le futur était précarisé par les dangers d’une industrie du cinéma sexiste et raciste. Le refus de Faye de se rendre aux festivals de films jusqu’en 1996 relevait d’une aversion réelle, d’une conviction qu’un film « appartient au public», mais aussi d’un désir de dédier plus de temps à sa fille. « Si je veux pouvoir soutenir financièrement ma fille (...) je dois faire attention à comment je dirige mes affaires. Toutes ces choses contrôlent ma vie. Je veux avoir du succès dans les choix que je fais. » Mossane (1996) restera le dernier film de Safi Faye. Un adieu inattendu et amer au métier de réalisatrice de films.

Parce que les conditions matérielles de son travail étaient telles. Les films de Safi Faye sont, malheureusement, assez difficiles à voir pour le spectateur lambda. Cela inclut des films qui ont circulé par des circuits de distribution autres que ceux du cinéma d’art classique, en raison de la manière dont ils étaient financés. Selbe (1982), Les Âmes du soleil (1981) ou Tesito (1989), réalisés pendant ses années berlinoises, étaient des commissions d’organisations internationales, telles que l’ONU, l’UNESCO ou l’UNICEF. À l’instar de ses contemporaines, comme Sarah Maldoror, Safi Faye a trouvé dans la production télévisuelle d’autres opportunités financières. La chaîne de TV allemande ZDF a ainsi coproduit Man Sa Yay (Moi, ta mère, 1980), un échange épistolaire entre une mère et son fils, un étudiant sénégalais en exil à Berlin, ainsi que 3 ans 5 mois (1983) ; tandis que la chaîne française, France 3, la commissionne pour produire Ambassadrices culinaires (1984) et Racines noires (1985).

À travers des fragments d’interviews émerge une histoire fantôme de films que je n’ai jamais pu voir, telle que La Passante (1972), ou le documentaire agricole Goob na nu (La Récolte est finie, 1979). « J’ai osé faire un film », déclare Safi Faye à propos de son premier court-métrage, La Passante (1972), réalisé avant même de finir son cursus en école de cinéma. Ce genre d’audace marque sa carrière entière. Outre le court-métrage La Revanche (1973), réalisé avec d’autres étudiants à Louis Lumière, et Man Sa Yay (Moi, ta mère, 1980), La Passante se distingue dans la filmographie de Safi Faye par son contexte urbain. Sans dialogue et avec une bande son composée de musique et de vers de poésie, ce court-métrage est une adaptation d’un poème célèbre de Charles Baudelaire. Le tumulte de la rue urbaine est soudainement interrompu par une silhouette fugitive entraperçue dans la foule. Alors que dans la version de Baudelaire, la passante n’est qu’une toile de fond pour les idées du poète à propos de la modernité urbaine, le court-métrage de Faye remet au centre la protagoniste, comme sujet à part entière et plus seulement comme objet de consommation visuelle. En effet, décrivant le film, Faye insiste sur le fait que la passante « remarque » les regards d’un Français et d’un Africain sur elle, et qu’elle décide de leur « permettre de rêver».

Les histoires fantômes du cinéma contiennent aussi tous les films que Safi Faye voulait réaliser, mais n’a pas été en mesure de faire. « Mon but est de faire un film tous les deux ans », confie-t-elle en 1975, mentionnant un film possible sur « Une femme noire qui attend. Qu’est-ce qu’elle attend ? On n’en sait rien. Elle est à la maison toute la journée, comme sa mère avant elle. Quels sont ses espoirs[] ? ». Au rang des films non-réalisés se trouve aussi un film de fiction intitulé Negu Jaargon (Toile d’araignée), dont on ne connaît que le titre et le genre. Un autre film fantôme est le magnus opus sur sa vie, depuis sa naissance dans le quartier de la Gueule tapée à Dakar. Ce film, qu’elle mentionne dans une interview avec le magazine sénégalais Le Soleil, devait être constitué d’images d’archives et d’un commentaire de son homologue, Ousmane Sembène.

Se languir de la saveur du mil que cultivait Safi, c’est à la fois se souvenir de ce qui était, et imaginer ce qui aurait pû être.